左右の手を見比べてみると、

指の長さも、手のひらの形もよく似ています。

それは私たちの体が「左右対称な構造」を

持っているからです。

人間に限らず、鳥も魚も昆虫も、

ほとんどの動物はこうした左右対称の体をしています。

これらの動物は「左右相称動物(ビラテリア)」と呼ばれ、

地球上の動物の大多数がこのグループに属しています。

一方、

クラゲやイソギンチャクは円形の形をしていて、

どこから見ても同じような構造をしている生物も存在します。

このような形を持つ生き物の多くは

「刺胞動物」に属しており、

私たちとはまったく違うグループの

動物と考えられてきました。

左右の起源

私たちにとって左右対称はほとんど意識することさえない当然の存在です。ある動物をあてるクイズでヒントとして目が左右に1個ずつ、鼻の穴も左右に1個ずつといった左右対称性を出したとしても、対象が多すぎてわからないくらいです。そのくらい現在の地球は左右対称の動物に満ち溢れています。しかし、自然界をよく見ると、左右対称でない生き物も多く存在します。例えばクラゲやヒトデなどの生物は、放射状に広がる形状を持ち、どこから見てもほぼ同じ形をしています。また、カタツムリの殻は左右非対称で、巻き方には方向性があります。では、私たちのような左右対称な体の構造は、いったいいつ、どのように進化したのでしょうか。その起源をさかのぼると、今から約6億年以上も前の、非常に古い時代にまでたどりつきます。動物の祖先がまだ単純な体の構造を持っていた頃、体の形状は放射状で、明確な前後や左右の区別がなかったと考えられています。しかし、生存競争が激しくなる中で、移動能力が求められるようになりました。その結果、体の一方の側が前方となり、進行方向が明確化されました。それに伴い、体の左右が対称な形状に進化していったのです。しかし、興味深いことに、この進化は単純に全てを左右対称にしたわけではありません。左右対称性の獲得は、新たに「左右軸」という概念を生み出しました。この左右軸という仕組みが導入されたことで、体の表面的な構造は左右対称になりつつも、体の内部には非対称な配置が可能になりました。例えば、私たちの内臓は心臓は左側に位置し、肝臓は右側に偏っています。このような内臓の左右「非」対称な配置は、左右軸という新たな「基準線」の獲得によって実現できたのです。左右軸の獲得によって動物たちは効率的な内臓の配置が可能になります。つまり左右対称性という体の設計は左右「非」対称性の出現とも密接に関連していると言えるでしょう。私たちが普段意識せずに過ごしている「左右」という概念は、生物の体をより高度で精密に作り上げるための鍵なのです。

ところが近年、

よく調べてみると刺胞動物に属するはずの

イソギンチャクには少し

不思議な点が見つかりました。

見た目こそ円形でどの方向からも同じように見えますが、

実はイソギンチャクの胚(生まれる前の細胞の塊)の段階では、

細胞が左右で異なる動きをしていることがわかっていました。

さらに成体でも、

内部の構造には密かな「左右」が

存在してたことが明らかになりました。

つまりイソギンチャクは

「隠れ左右軸持ちの動物」と言えるかもしれません。

イソギンチャクはどんな

左右対称性を隠し持っているのか?

イソギンチャクと言われて、みなさんはどんな姿を思い浮かべますか?海の底でゆらゆら揺れる、触手がたくさん生えた丸い姿です。確かに見た目だけで言えば、イソギンチャクは丸い花のようで、どこから見ても同じように見える「放射状」の形をしています。しかし、最近の研究によると、このイソギンチャクにも実は「左右軸を持つ」ことが分かってきました。驚くことに、それは胚(生まれる前の段階)ですでに始まっています。イソギンチャクの胚を詳しく調べると、ある特定のタンパク質(BMPやコルディン)が片側で強く働き、反対側では弱く働くことで、「左右の区別」が生まれていることが明らかになったのです。同様の胚段階での物質の偏りはカタツムリなどでもみられます。では、大人になったイソギンチャクにはどんな左右対称性があるのでしょう?実は大人のイソギンチャクも、内部では微妙に左右の違いが存在します。例えば、体の中の消化器官や生殖器官が完全な放射状ではなく、片側に寄って配置されていることがあるのです。外から見るだけでは分からないけれど、イソギンチャクも実は体の中にひっそりと「左右の軸」を隠し持っているわけです。

この発見は生物学者にとって、

大きな謎を投げかけました。

それは、

「地球上の動物はいつ、どのようにして

左右を獲得したのか?」という疑問です。

イソギンチャク抜きで考えるなら、

まず共通の原始的な先祖がいて、そこから

人間や昆虫など左右対称な動物(左右軸のある動物)と

クラゲのような左右対称ではない動物

(左右軸がない動物)に別れたと考えるのが自然でしょう。

しかしイゾギンチャクが隠れ左右軸を持っているなら、

共有先祖の体も既に左右軸を持っていて、

そこからクラゲのような生物は

左右軸を放棄したというラインも考えられます。

そしてイソギンチャクの祖先と私たち人間の祖先は、

遠い過去に左右性についてある程度、

共通する設計図を持っていたのかもしれないよいう予測もつきます。

あるいは、

共通先祖から別れた直後はどちらも

左右軸を持たなかったものの、

後から独立して偶然に似たような仕組みを

独立して進化させた可能性もあります。

そこで、

この大きな謎を解明するため、

ウィーン大学の研究チームは、

イソギンチャクと人間を結びつける可能性のある

「体づくりの仕組み」に注目しました。

特に関心を寄せたのは、

「BMPシャトリング」という

発生生物学で知られる仕組みです。

BMP(骨形成タンパク質)は、

動物の体が作られる際に、

「背中」と「お腹」を決めるとても重要な物質です。

胚の中で、

BMPが濃いところと薄いところの差を作ることによって、

細胞は自分が

「体のどの部分になればいいか」を判断しています。

一方、コルディン(Chordin)という別のタンパク質は、

BMPを捕まえてその働きを抑える役割を持っていますが、

単に邪魔をするだけではありません。

コルディンはBMPを別の場所へと運ぶ「運び屋」としての

役割も持っていて、これを「シャトリング」と呼びます。

この「BMPシャトリング」という仕組みは、

私たち人間や昆虫などの左右相称動物では

広く知られていますが、

実は遠く離れた系統の生き物(カエルやハエ、ウニなど)でも

共通に使われていることが明らかになっています。

ただ、

それが「それぞれの生物が偶然に獲得した仕組み」なのか、

「6億年以上も昔の共通祖先から

受け継いだ仕組み」なのかはまだよくわかっていません。

そこで研究チームは刺胞動物でありながら

左右軸をもつイソギンチャク「ヒメハナギンチャク

(学名:Nematostella vectensis)」に着目しました。

この生き物を詳しく調べることで、

私たち人間とイソギンチャクが「同じ設計図」を

共有しているかどうかを

確認できるかもしれないと考えたのです。

イソギンチャクは人間と同じくBMPシャトリングを

使って体を作っているのでしょうか?

イソギンチャクにもあった

人体の設計図

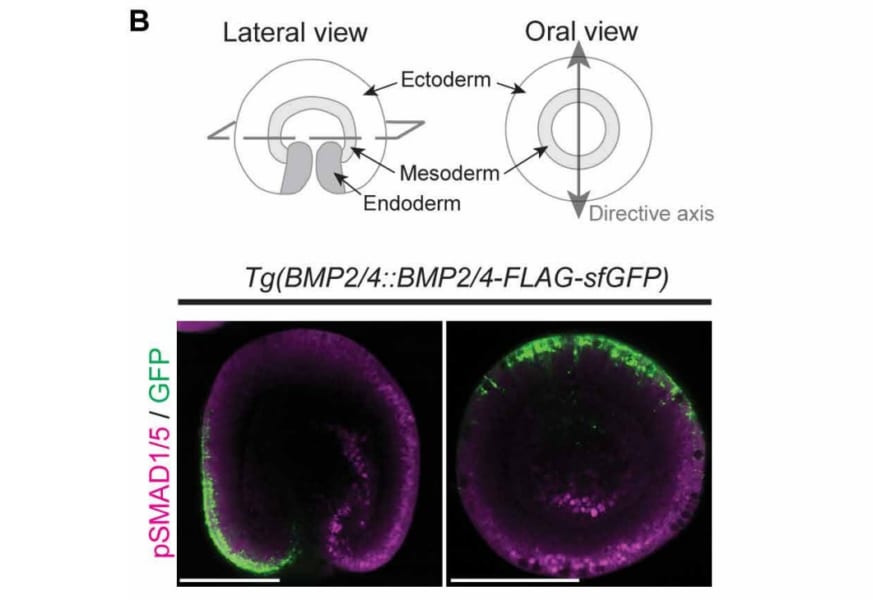

イソギンチャクにもあった人体の設計図 / 図は、

イソギンチャク(Nematostella vectensis)の

初期胚(幼生期)のBMPシグナルと関連するタンパク質が、

イソギンチャクは人間と同じように

BMPシャトリングを使って体を作っているの?

この謎を解明するため、

研究者たちはまずイソギンチャクの胚

(生まれる前の初期段階の細胞)で、

「コルディンが働かないようにしたらどうなるか」を

調べる実験を行いました。

先に述べたようにコルディンは、

BMPというタンパク質を掴んで運ぶ

「運び屋」役を担っています。

もしこの運び屋がいなくなったら、

BMPが正しい場所に運ばれなくなって、

体の形を作ることができなくなるかもしれません。

実際に実験をしてみると、

予想した通り、コルディンが働かなくなった胚では

BMPが正しく運ばれなくなり、

胚の中でBMPの指示(シグナル)がうまく伝わらなくなりました。

その結果、

本来なら背中側とお腹側をはっきりと

区別するはずの軸が作られず、

胚は丸い形(放射状)のまま発生してしまったのです。

(※前後の軸と背腹の軸が決まると

左右軸はほぼ自動的に決まるため、

背腹の軸にかんする遺伝子やタンパク質を調べるのです)

これは、

イソギンチャクが軸を作るために、

コルディンの存在が非常に重要であることを意味しています。

次に研究者たちは、

「コルディンはBMPをただ掴んで抑えるだけなのか、

それとも遠くまで運ぶ(シャトリングする)能力が

本当にあるのか」を確かめるために、

さらに詳しい実験をしました。

彼らは、

動けないコルディン(固定型)と

自由に動けるコルディン(自由型)という

2種類のタンパク質を用意しました。

もしコルディンがその場でBMPを抑えるだけなら、

動けないタイプでも効果があるはずです。

しかし、

遠くまで運ぶ能力があるなら、

自由に動けるタイプでないとうまく軸を作れないでしょう。

実験の結果は非常に明確でした。

自由に動けるタイプのコルディンを入れた場合だけ、

コルディンが入った場所から離れた場所に

BMPのシグナルが回復し、

正常な背腹軸が形成されました。

一方で、

動けないタイプのコルディンでは軸の形成は起こらず、

BMPのシグナルも遠くまで届きませんでした。

つまり、

イソギンチャクのコルディンは「単なる邪魔者」ではなく、

やはり「BMPの運び屋」として

重要な役割を担っていたのです。

さらに興味深いことに、

研究チームはこの実験からもう一つの

大切なことに気が付きました。

それは、

「BMPは細胞間を自由にふわふわ漂うのではなく、

細胞の表面にくっついた状態で運ばれている

可能性が高い」ということです。

これは従来の理解を大きく変える発見で、

細胞同士がコミュニケーションを取って

体を作る仕組みを解明するための

新しい手がかりになるかもしれません。

私たちの体はなぜ

イソギンチャクと共通点を持つのか?

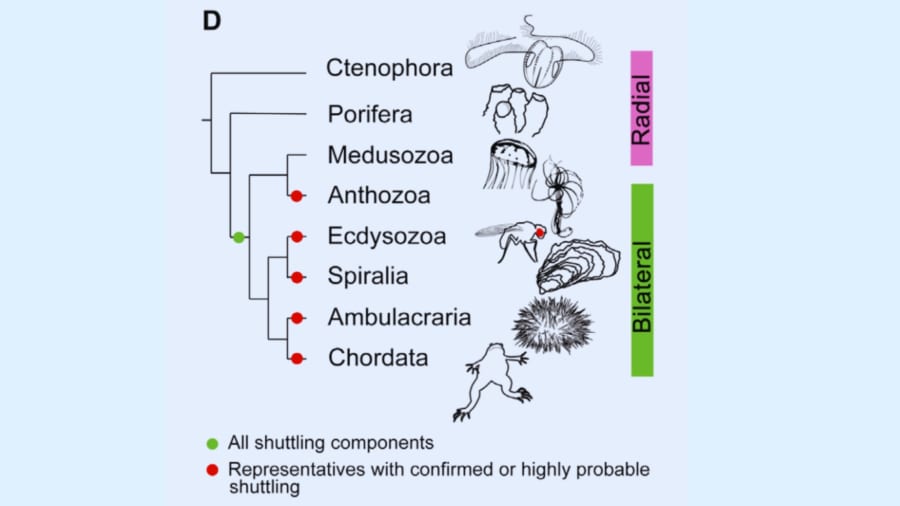

私たちの体はなぜイソギンチャクと共通点を持つのか? / 図では、さまざまな動物グループ(人間などの左右相称動物や、今回調査されたイソギンチャクなどの刺胞動物)において、BMPとコルディンという2つのタンパク質が体の軸づくりに関与していることが示されています。さらにこの図では、刺胞動物と左右相称動物の共通の祖先がすでにこのBMPシャトリングの仕組みを持っていた可能性があることも示唆されています。つまり、私たちが持つ背骨や体の左右対称な構造を作る基本的な仕組みは、6億年以上前の祖先にすでに存在し、それが進化の過程でそれぞれの動物に受け継がれている可能性があるということです。一方で、すべての動物グループが必ずこの仕組みを受け継いでいるわけではなく、中には異なる仕組みを使って体の軸を形成するグループもあることを示しています。

今回の研究によって、

「人間とイソギンチャクが同じ設計図(BMPシャトリング)を

共有している可能性」が示されました。

これは言い換えれば、

人間の体づくりの原型が、想像以上に古く、

なんと6億年以上前の海の中ですでに

存在していたかもしれない、

ということです。

一見すると人間とはまるで違う生き物のように

思えるイソギンチャクが、

私たちとまったく同じ仕組みを使って

体を形づくっていることが明らかになったのです。

この結果は、

私たちが学校で習ったような

「複雑な生き物は後から新しく高度な仕組みを獲得した」

というイメージを大きく覆す可能性があります。

もしかすると、

生き物の進化は、常に新しい仕組みを次々に

獲得するのではなく、

「古くからある基本の設計図」を少しずつ

アレンジしながら多様な形を

生み出しているのかもしれません。

さらに今回の研究で特に興味深かったのは、

BMPというタンパク質が胚の中を

ただ自由に漂っているのではなく、

細胞の表面にしっかりと捕まって

運ばれていることが示された点です。

これはまるで、

私たちが手紙を直接相手に届けるように、

細胞たちが「確実に指示を届ける方法」を

使っているということです。

従来の「BMPは細胞の間を自由に

漂って軸を決める」という常識を改めることになり、

生物学者がこれまで考えてきた

発生メカニズムを再検討する

大きなきっかけになるでしょう。

研究者たちは、

このBMPとコルディンという組み合わせが、

生物が進化する過程で何度も繰り返し使われてきた

「柔軟で強力な仕組み」である可能性を指摘しています。

つまり、

生物はまったく別の進化の道を歩んでいても、

同じような体の設計図を何度も再利用して、

さまざまな形を生み出しているのかもしれません。

今回、イソギンチャクという「遠い親戚」が

この仕組みを持っていることがわかったことで、

こうした古くからある設計図が動物界で

広く共有されている可能性はより高まりました。

今後さらに古い時代の化石や、

さらにシンプルな生き物を調べていくことで、

この「共有された設計図」が生命の歴史の

どの段階まで遡れるかをもっと明確にできるでしょう。

もしかすると、

私たちの体を作っている仕組みは、

地球上の動物が誕生した最初の頃から

ほとんど変わらず受け継がれているのかもしれません。

イソギンチャクと私たちが同じ設計図を使って

いるという今回の発見は、

進化の壮大さと奥深さを改めて

私たちに教えてくれます。

<参考: >