ただし、

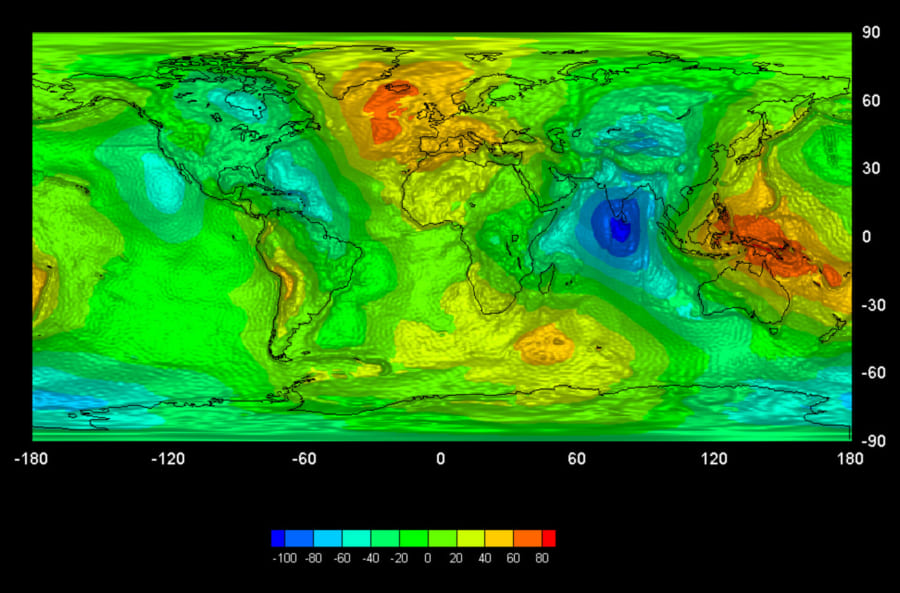

インド洋には未だ原因がはっきりと

分かっていない謎の重力異常が見られており、

「インド洋低ジオイド地域

(IOGL:Indian Ocean geoid low)」と

呼ばれています。

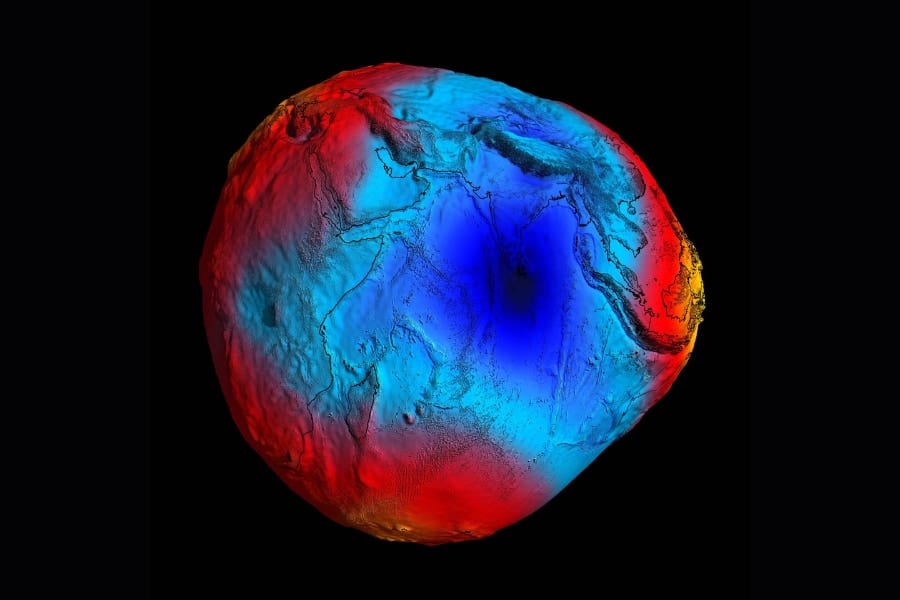

通称はインド洋の「重力の穴」であり、

重力地図で見ると、

確かに地球にぽっかりと穴が開いたように

そこだけ重力が弱くなっているのが分かりますね。

この円形の「重力の穴」の

面積は約300万km<sup>2</sup>であり、

インド本土とほぼ同じ大きさです。

加えてその局所的な重力の弱さから、

この領域の海水面は、

地球の平均海水面より

最大106mも低くなります。ため)

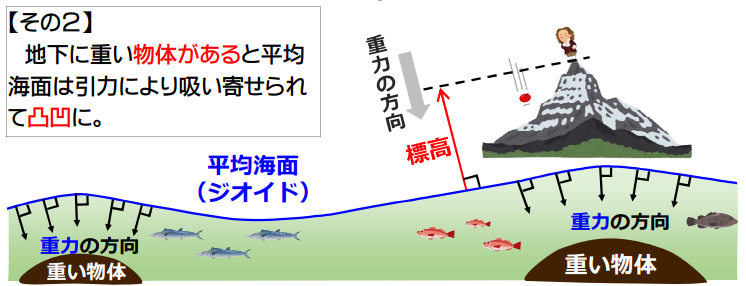

海水は月の微弱な重力にさえ

引っ張られて潮汐を起こしています。

そのため地球上の重力が強いポイントに

海水は引き寄せられて海水面が盛り上がり、

重力の弱いポイントは逆に海水を

奪われて海面が下がってしまうのです。

とはいえ、

「重力の穴」に見られるほど極端な違いを

生じさせるのは、

まさに異常だと言えます。

そんな巨大で異常な「重力の穴」は、

1994年にオランダの地球物理学者

フェリックス・ベニング・マイネス氏によって

発見されましたが、

未だにその原因は解明されていません。

そして約40年が経過した現在、

デバンジャン・パル氏ら研究チームが

新説を提唱しました。

多くの科学者たちは、

今の現象に目を向けてきましたが、

彼らは遠い過去に目を向け、

その原因を理解しようとしました。

幻の海「テチス海」の消滅と

その亡霊が重力異常を引き起こす

パル氏ら研究チームは、

はるか昔に生じたプレート移動に目を向けました。

スーパーコンピュータを使用して、

1億4000万年前からプレートが

どのように動いたか、

様々なシミュレーションを行ったのです。

プレートテクトニクスの理論では、

地球の表面は何枚かの岩盤「プレート」で

構成されており、

これが互いに動くことで大陸移動が

引き起こされると考えられています。

ゴンドワナ大陸(Gondwana)と

ローラシア大陸(Laurasia)。

この理論によると、

1億8000年前、現代のアフリカ大陸、

南アメリカ大陸、インド亜大陸(インド半島)、

南極大陸、

オーストラリア大陸などは1つにまとまっており、

「ゴンドワナ大陸」と呼ばれていました。

近くには、

現在のユーラシア大陸と

北アメリカ大陸がまとまった

「ローラシア大陸」がありました。

そしてゴンドワナ大陸とローラシア大陸の間には

「テチス海」と呼ばれる海域が存在していました。

ところが約1億2000万年前、

インドは「インド大陸」として、

ゴンドワナ大陸から分離し、

現在のユーラシア大陸に衝突する

ルートを進み始めました。

これはつまりインドプレートの移動と、

間に挟まれたテチス海とそのプレートの

消滅を意味します。

結局、インドプレートは7000万年前に

ユーラシアプレートに接触し、

その後5000万年もの間、

衝突を続けたようです。

その衝突でできた隆起が現在の

ヒマラヤ山脈だと言われています。

そしてユーラシア大陸に合体した

インド亜大陸の南には、

現在のインド洋が形成されたのです。

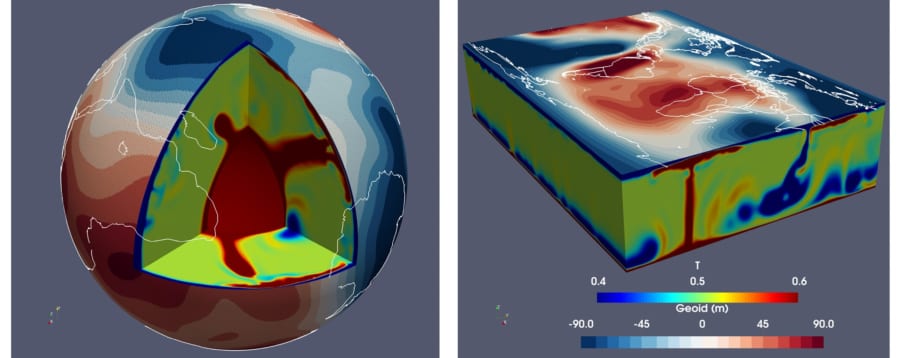

これらは表面上の変化ですが、

その下では、

もっと強烈な変化がありました。

研究チームは、

移動中のインドプレートが、

テチス海を形成していた海洋プレート

「テチアンプレート」の上を

通過したと考えています。

テチアンプレートは、

インドプレートの下に押し込まれていき、

マントルの下へと沈み込んでいったのです。

地球内部と表面の温度分布。

新説ではテラス海のプレートがマントルの下に

沈み込んだことが原因で対流運動が発生。

結果としてインド洋下のマントルから

軽い物質が上昇し、

結果としてマントル内で

大規模な対流運動が発生。

プレートを「押し込んだ」代わりに、

マントル内の比較的軽い物質が「押し出され」、

地表に向かって上昇していきました。

最終的に、これらの物質は

インド洋の下に流れ込み、

現在の重力異常を作り出したようです。

研究チームの新説によると、

この重力異常は約2000万年前から生じており、

少なくともあと数百万年は続くと予想されています。

つまり、インド洋の「重力の穴」は、

はるか昔に消滅した幻の海「テチス海」の

プレートが原因であり、

その海はまるで亡霊のように、

今でも不思議な現象を引き起こし

続けているというのです。

インド洋の「重力の穴」を引き起こしているのは、

では、この新説によって

「重力異常は完全に解明された」のでしょうか。

そうではありません。

今回の研究に関与していない一部の

科学者は新説に納得しておらず、

「インド洋の下でマントルの対流運動が

発生しているという明確な証拠は

まだない」と述べています。

「重力の穴」の謎を解くには、

今後も多くの調査や研究が必要でしょう。

ただし今回の説を検証する時間は

まだまだ残されているため(少なくとも数百万年)、

いずれはこの新説が証明される

ことになるかもしれません。

<参考:>