これが海の水が抜け落ちない

理由のひとつなんです!

海洋地殻を下から支える、

縁の下の力持ち「ガブロ」という岩石

【深海の石4】

田村 芳彦

海洋研究開発機構(JAMSTEC)

海域地震火山部門 火山・地球内部研究センター 上席研究員

海の水はなんで内部にしみ込んで

なくなってしまわないのか?

その理由のひとつが、

この「ガブロ」とよばれる岩石が、

海洋地殻を下から支えているからなんです!

海底の石は、

陸上のものよりもマントルに近く、

地球内部の情報をたくさんもっています。

今回は「ガブロ」に注目しながら、

地球のひみつに迫ります。

表に出られなかったマグマの岩石

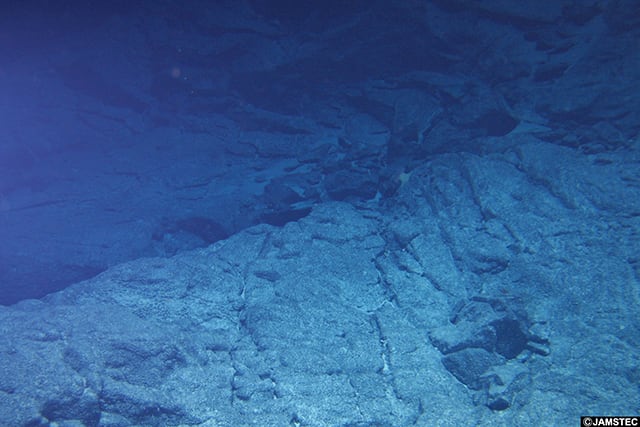

この海の中にある岩石は

「ガブロ(はんれい岩)」と呼ばれるものです。

南西インド洋海嶺のあたりの深海。

ここでは地殻の下部があらわになっている。

これは、

粘り気の少ないマグマが冷えて固まった岩石です。

このシリーズで紹介した「枕状溶岩」(第1回)や

「ピクライト」(第2回)も、

実は粘り気の少ないマグマが冷えて固まったものです。

ただ、「ガブロ」の場合、

同じマグマ由来の岩石ですが、

その作られ方は異なります。

枕状溶岩やピクライトは、

地中から海中に流れ出たマグマからつくられた岩石です。

これに対して、ガブロは、

マグマが表に出ることができず、

地中で冷えてかたまってできた岩石なのです。

地上(海底)に出られなかったマグマが固まった岩石。

そんな日の目を見ることができなかったガブロは、

地球にとって、どんな存在なのでしょうか?

さまざまな鉱物を含んだ、

強くて美しい岩石

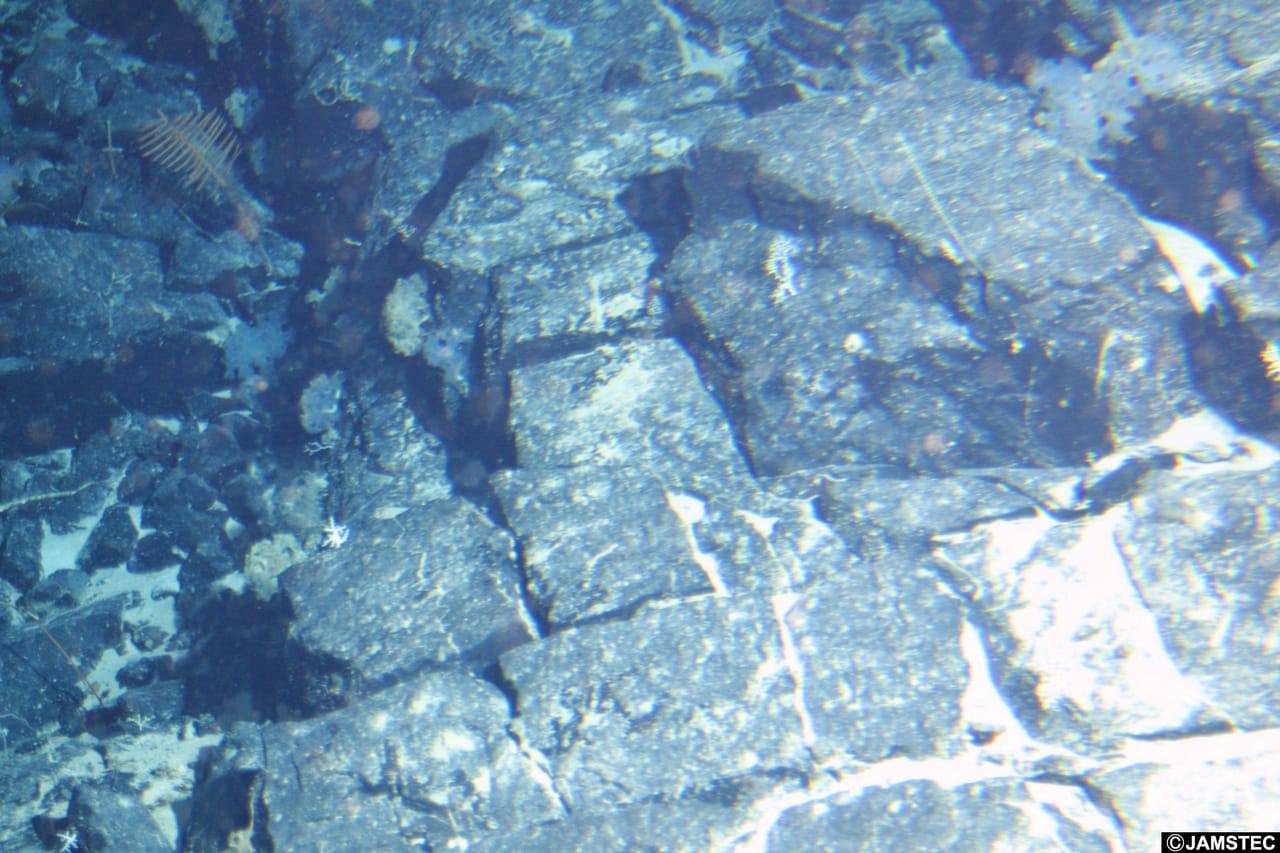

この岩石は、深海から持ち帰ったガブロです。

よく見ると、

白い点のようなものがたくさんあるのがわかります。

これは「斜長石」という鉱物で、

ピクライトやマントルの岩石にはほとんど見られないものです。

ガブロは、結晶化した物質を多く含む岩石で、

「輝石」や「かんらん石」も包み込んでいます。

この二つの鉱物は無色ですが、

ガブロを薄くスライスして偏光顕微鏡で見ると、

鮮やかな干渉色を楽しむことができます。

偏光顕微鏡の中の世界はとてもカラフルで魅力的です。

ガブロが、

海洋地殻を下から支えている!

ガブロは、

マグマが地中で停滞する「マグマだまり」

と呼ばれる場所でつくられます。

そこでは、

鉱物となる成分が沈んで集積されやすく、

それがガブロに含まれるのです。

地中でつくられるため表に

出ることのないガブロですが、

実はとても美しい鉱物を

たくさん秘めている岩石なのです。

また、

ガブロは海の底(海洋地殻)の下部を

構成している岩石でもあります。

海の水と地殻上部の枕状溶岩などの

岩石の重みに耐えながら、

地球の表層と海を支えてくれるとても

大切な存在です。

ハンマーで岩石を割ったことがある人なら

わかると思いますが、

ガブロはとても硬くて、

割れ目が入りにくく、

大きいハンマーを使っても、

うまく割るのが大変です。

ガブロから、

海洋地殻の謎の解明に!

もう少し詳しく説明すると、

海底を開くように新しいプレートを作りだしている

中央海嶺では、

マントルの溶けたマグマが上がってきます。

そのマグマの一部は枕状溶岩(玄武岩)となって

海中に流れ出し、

岩脈と一緒に地殻の上部を構成します。

残りのマグマは表出されませんが、

地中でいくつもの鉱物が集積した岩石となって

地殻の下部になります。

これがガブロと呼ばれるのです。

*JAMSTEC 2022年9月21日プレス発表より。

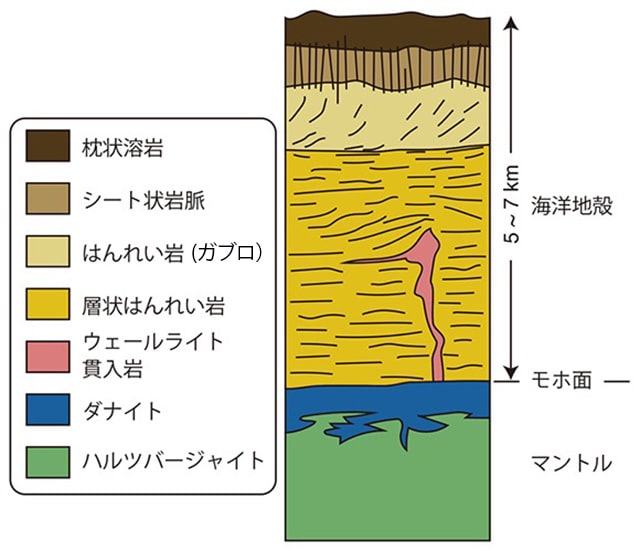

このプレス発表では、

地殻とマントルの境界について

新しい説を出しています。(図/JAMSTEC)

この図は、

現在定説となっている「ペンローズモデル」とよばれる、

中央海嶺の高速拡大境界のモデルを絵にしたもので、

海底の下部を説明しています。

「はんれい岩」と書いてあるところがガブロになります。

海洋地殻やマントルのことを知りたければ、

上部の枕状溶岩だけでなく、

下部のガブロの両方を調べることが重要です。

ただ、ガブロは海洋地殻の下部にあるので、

通常は海の中に出てきません。

海洋地殻とマントルの境界でガブロ(はんれい岩)が

混入する場合があるかもしれないという新しい考え方を、

JAMSTECの研究者が示しました。

ガブロとマントルが

露出する場所がある!

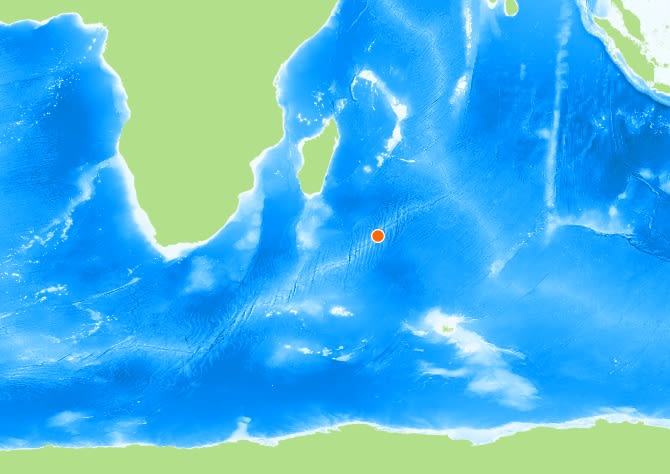

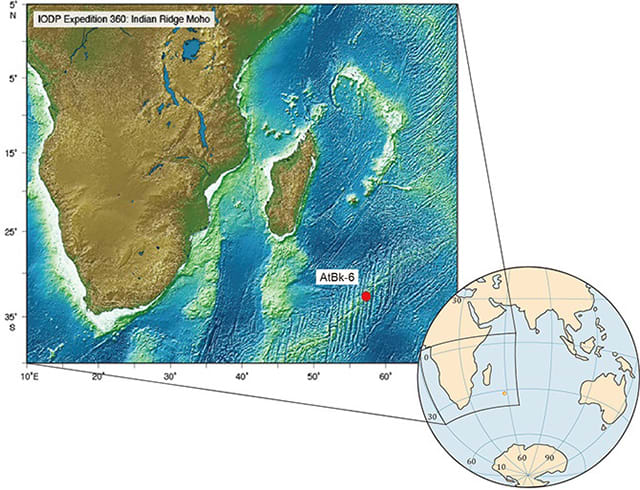

インド洋にある南西インド洋海嶺のあたりは、

海洋地殻がきちんと作られず、

このガブロやマントルの岩石を採取することができます。

先に紹介した画像のガブロも、

南西インド洋海嶺がある海底で採取したものです。

ガブロ(写真)を採取した南西インド洋海嶺の調査地点(赤丸)、

しんかい6500 第0645潜航。

南西インド洋海嶺は世界中でもっとも拡大速度が小さく、

「超低速拡大海嶺」と呼ばれています。

対照的なのは、

太平洋にある東太平洋海嶺。

こちらは拡大速度が大きく、

「高速拡大海嶺」と呼ばれています。

前者は拡大速度が年間2センチ以下で、

一方の後者は10センチを越える拡大速度です。

また、南西インド洋海嶺にはたくさんの断層

(トランスフォーム断層)があります。

これによってプレートの拡大軸が切られ、

海洋地殻が変則的に隆起することがあるのです。

その一つが「アトランティス海台」と呼ばれる場所です。

水深2562メートルで

見つかった衝撃の発見!

この海底を海洋掘削したところ、

「アトランティス海台」が下部地殻のガブロ(はんれい岩)で

出来上がっていることがわかりました。

海洋科学掘削調査を行った「アトランティス海台」(赤丸)。

JAMSTEC 2015年

11月27日プレス発表資料より。

また、2002年1月に深海潜水調査船支援母船「よこすか」、

そして「しんかい6500」による調査航海(YK01-14)を

実施したことがあります。そのとき、

アトランティス海台を作った断層の壁に、

ガブロだけでなく、

ガブロの下にあるマントルまでが連続して

露出していることがわかったのです。

詳しい調査で、

水深2562メートルのところで地殻と

マントルの境界が露出していることを確認しました。

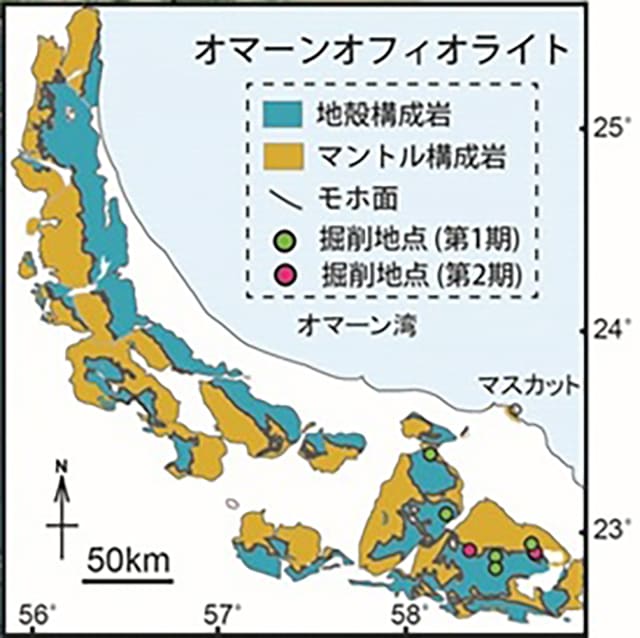

アラビア半島にあるオマーンには、

白亜紀の海洋地殻とマントルから構成される

海洋プレートが乗り上げて陸上に

露出している地層があります。

陸地の青い部分の岩石は、ほとんとがガブロ。

黄色の部分はマントルの岩石。

どうして海の水は抜け落ちないの?

子どもの頃、

「どうして海の水は地球の中に落ちないんだろう?」と

思ったことはないでしょうか?

海の水が地球の表層にあり続けるのは、

いろいろな理由がありますが、

そのひとつがガブロなどの岩石が

海の底を作ってくれているからです。

海の水があるおかげで、

多くの生物が生きていけます。

陸地に生きる生物の多くも、

海の水で作られた雲がもたらす

雨の水がなくては生きていけません。

地球の表面の約7割は海です。

その海洋の底、

さらにその下がどのように

出来上がっているかを知るのは、

地球を理解する上でとても重要なことになります。

今回ご紹介したガブロ(はんれい岩)は、

まさに地球を覆っている地殻のいちばん下にあるもの。

その下にはマントルの世界が広がっているのです。

地球はその殻(地殻)をどのようにして

形成しているのでしょうか。

ガブロを調べることは、

地球を覆い、

地球を守っている地殻の成因を

明らかにすることにつながります。