|

2024/12/30

|

|

お正月の「松飾り」は年神様に来ていただくための目印。「鏡餅」は神様の”お宿”。正しい作法でお迎えしましょう |

|

|

お正月の「松飾り」は年神様に来ていただくための目印。「鏡餅」は神様の”お宿”。正しい作法でお迎えしましょう<cite>桃虚(神職/ライター)</cite>年の瀬ですね。年末年始は、 「四季折々を神様と暮らす」ためにも、 やらないといけないことがたくさん!

* * * 松飾りお正月のための「松飾り」で 全国的に有名なのは「門松(かどまつ)」でしょうか。

門松は、松や竹をむしろで包み、荒縄で結んだもの。

一年の幸福を授けてくださる年神様に、 家に来ていただくための目印ですから、 玄関の外に飾ります。

門松の歴史は古く、 平安時代に宮中で行われていた 「小松引き」という行事が由来だと言われています。

そのころ、 一年の最初の子(ね)の日に野に出て宴をするという、 「初子(はつね)」と呼ばれる文化がありました。

この日に子どもが松を根ごと引っこ抜いて、 その松を玄関に飾ったのが 門松の由来とされているのです。

6月の項を読まれた方は、 宮中の勝負事であり占いでもある 「根合わせ」を思い出されるかもしれません。

宮廷の人たちは、 植物を根ごと引き抜くのが好きですね。

それは植物の霊力を根ごといただく、 ということだと思うのです。

「子(ね)」の日に行うのは「根(ね)」と 発音が一緒だから、ということのようです。

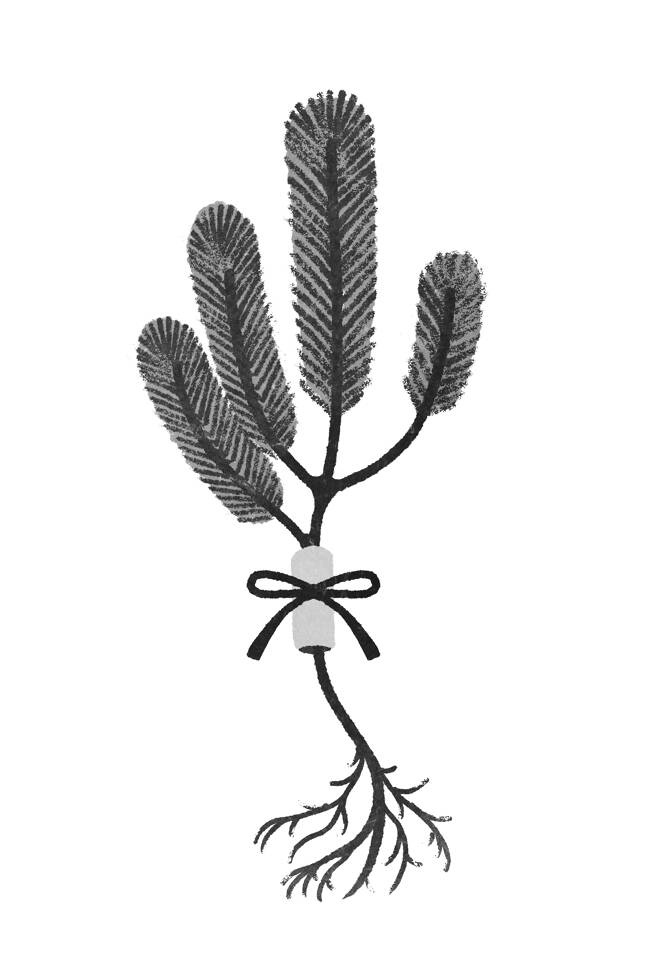

そんなわけで宮廷から近い関西地方では、 今でも根っこのついた「根曳(ねび)きの松」と 呼ばれるタイプの松飾りを、

門の両側に飾り付ける文化があります。

最近では、松と竹を組み合わせた立派な 門松を飾るのが難しいというお家も多いので、

関西以外でも「根曳きの松」を 飾るお家が、増えているようです。

「根曳きの松」の飾り方はとてもかんたんです。

長さ50センチほどで根がついたままになっている松が、 「根曳きの松」として花屋さんで売られています。

この根のついた松の枝部分を、 上質で格の高い和紙「奉書紙(ほうしょがみ)」で包み、 赤と白の水引で結べば、お正月の松飾りの完成です。

これを左右一対、 門の両側に飾ります。もともと奉書と 水引きで巻かれたものも売っています。

できれば根のついた松のほうが縁起が良いのですが、 根のついていない松を同じように奉書で包んで飾っても、 目印としては機能するので良いと思います。

鏡餅松飾りとともに大事なのが、鏡餅(かがみもち)です。

日本人の主食である米をぎゅっと凝縮して 作られるお餅は、 霊力のかたまりと言えます。

神社の御神鏡のように円形をした餅という意味で 「鏡餅」と呼ばれ、 円は神様の霊力や万物の調和を表します。

鏡餅、すなわち重ねた円形のお餅は、 神様がお家にいるあいだ、

そこでお休みになる 「依り代(よりしろ)」であると同時に、 神様へのお供えでもあります。

ひらたく言えば、 神様のための「お布団」で「食べ物」である、 つまり、神様のお宿みたいな感じです。

関西へ移り住んだばかりのころ、 お正月のお雑煮(西日本では丸餅が主流です) のお餅がすこし大きかったので、

食べやすいように半分に切って入れました。

すると、

「え。なにしてんの? 半円になってしもてるやん!」

と、えらく驚かれたことがあります。

私はインド生まれの関東育ちで、 関東のお雑煮は四角いお餅が主流だったので、 わからず半円にしてしまいましたが、

今思えば、 丸餅は、 神様の霊力や万物の調和を表すのですから、 半円では意味がないのです。

では関東のお雑煮の餅はなぜ四角いのかというと、 江戸のころに、江戸城下で人口が急増したため、 お餅を大量生産できる方法として、 餅を一気にのしてから切り分ける 「角餅」が考案されたのだそうです。

坂東(ばんどう)武士の勢力が強かった東日本では、

「敵をのす」の縁起かつぎが好まれて、 のし餅を四角く切って焼いたお雑煮を食べた、 それがそのまま残っていると言います。

へえへえ、 そうなんだ、というリアクションが聞こえてきたところで、 鏡餅のお話にもどりますね。 神様用の鏡餅の飾り方は、 地方によっても、家庭によってもさまざまです。

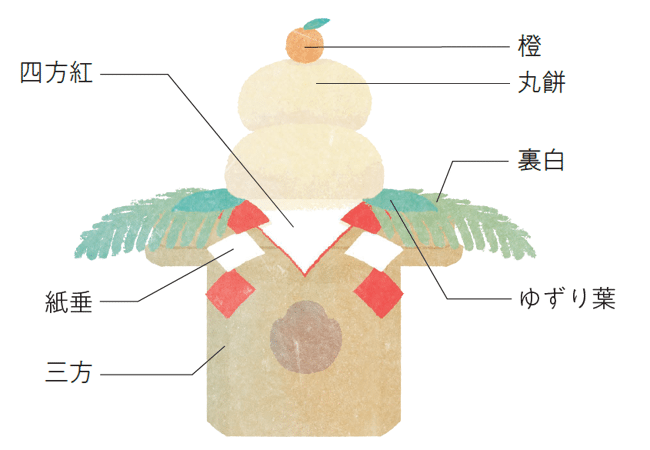

一般的なのは、 三方に四方紅(四方を赤く染めた紙)、 あるいは半紙を敷いて、 裏白(葉っぱの裏が白い植物の枝葉)を載せ、

お餅を重ねて、その上に橙(だいだい)を飾ります。

橙とお餅の間に串柿(くしがき)を載せることもあります。

お餅を2段に重ねるのは、 日と月を表す、 福と徳を重ねる、 など諸説があります。

また、3段にする地域もあります。

鏡餅は、 小さな三方、 またはお皿に鏡餅を載せて、 神棚、「床の間(どこのま)」、 台所や玄関などに飾ります。

|

|

| |